志望校を選ぶ時の、親のサポート

お子様は、志望校のことを 何も考えてないのでしょうか?

3年生になると、どの高校を受験するか 現実問題になります。

親としては「うちの子、クラブばっかりしてる。 高校のこと何も考えていない」と心配になります。

しかし 心配は要りません。お子様はちゃんと考えています。

ただ、どうやって考えていいか わからないだけです。だから、具体的な一歩を踏み出せないだけなのです。

お子様は、高校のこと、気になっています。

そこで、志望校を選ぶ時、親の出番になります。

お子様と一緒に志望校を考えましょう。

「あなたのことだから、あなたが考えなさい」ではいけません。 親が面倒なことから逃げてるようでは駄目です。

まだ中学生なので、「不確かな情報」で志望校を選びがちです。

「先輩が○○高校に合格した。俺もいける」「友達が○○高校へ行くと言っている」「なんとなく・・・」という理由で志望校を決めがちです。

親からすると「もう少し ちゃんと考えようよ!」です。

しかし志望校選択は、お子様にとって人生で初めてのことです。 ちゃんと考えるのは難しいです。

ここは、親も一緒に考えましょう。

学力的に志望校にレベルに達しているか・・・五木模試

定期テストは判断材料として無視できません。何しろ内申に直接関係しますから。

さらに「受験問題を解く実力があるか」つまり「本番突破能力がどのくらいか」が問題になります。

判断資料として「五木模試」がベストです。

少なくとも3回は受けて欲しいです。

1学期に1回、10月・11月に各1回です。

詳細なデータが手に入ります。返ってきたデータを細かくチェックしましょう。もちろん、一緒にチェックするのです。

この時「上から目線」でチェックしてはいけません。

「どうしてこんなミスをするのよ」とか「大体こんな点数が悪いのは勉強不足だからでしょ!」などと叱るのは論外です。

本人が自ら分析し、自ら気づくように、誘導してください。

本人の気づきが大切です。

たとえ低レベルの甘い分析でも、「そんなことでは駄目だね」などと、一切言ってはいけません。

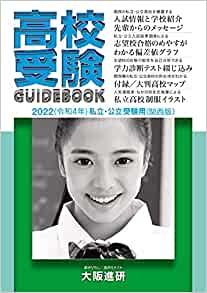

目標高校の偏差値も調べましょう

これは、大阪進研が出版している「高校受験ガイドブック」で調べるといいでしょう。

偏差値だけでなく、高校の重要な情報がたくさん掲載されています。

インターネットで、その高校のホームページを参考にするのも大切なことです。

ただ「口コミ」はあまり当てにしないでください。

大学進学の可能性も考慮事項です

大学進学するつもりなら、希望するレベルの大学への進学実績をチェックしましょう。

大学へ行く「かもしれない」という場合、「大学へ行く」ということで考えてください。

というのも 大学に進学「しない」というところから大学へ「行きたい」と気持ちが変わっても、実際上、路線変更は困難だからです。

少し視野を広くする。これは親の仕事

「高校で何をしたいのか」も話してみましょう

親としては「しっかり勉強して、一流大学を狙う」という言葉を期待したいところです。

しかし普通、期待どうりにはいきません。

「高校生になったら、日曜日にミナミに行って、可愛い服を見て、美味しいものを食べて・・・」とか言い出すかもしれません。

あるいは「思いっきりスポーツをやるんだ」と目を輝かせて言うかもしれません。

親としては思わず「勉強はどうするんだ ! 勉強は?」と言いたくなります。

でも、ここは落ち着いて、よく話を聞きましょう。

話しているうちに ちゃんとした内容になってきます。

ただ中学生は現実を知らない甘い考えをしているので、「具体的な事柄を一緒に考えつつ」その甘さに 気付かせるようにしましょう。

例えば「スポーツのクラブでインターハイに出場して、そのまま現役で大阪大学に合格するのだ!」とかいいかねません。「まぁ、そんな人もわずかにいるかもしれない。でもそれはお前じゃない」っていう感じでしょうかね(笑)。

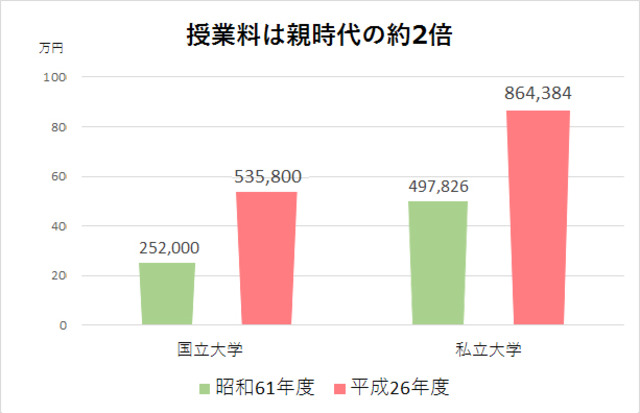

お金のことも、避けないで話して下さい

大学は、昔と違って今は費用がすごいです。

奨学金といっても 金利がかかります。特に私立理系は大変です。

専門学校でも事情は同じです。

そのあたりのこともお子様に「事実は事実として」知っておいてもらいましょう。

「だから、どうしろ、こうしろ」ではありません。

将来狙う大学が国立か私立かによって、志望する高校も変わってきます。当然、今の勉強の仕方も大きく変わるでしょう。

通学も問題です

通学時間はどのくらいか。何時に家を出ないといけないか。クラブをやるのなら、家に帰ってくるのは何時か。家に帰ってから宿題をやったりして・・・、時間はどうなるか。 具体的に考えてみましょう。

大阪方面に向かうなら、ラッシュに会います。京都方面なら座って行けます。

3年間のことなので大きな問題です。

お子様とは常に「雑談」をしましょう

「口を開けば勉強と進学のことばかり」では、子供はうんざりします。

勉強・進学のことは、全会話の1割程度でいいのです。

自分で1割ぐらいと思っていても、客観的には5割ぐらいになっています。

親が受験勉強の足を引っ張ってはいけない

お子様が勉強している時に、親がゲームしている

これは最悪です。

大人の論理からすれば「それのどこが悪い」となるのでしょうが、中学生は「私にばっかり言って、自分は何してんねん!」ってなります。

お子様が人生の最初の難関に取り組んでいる時、親も「何か一つ自分がやりたかったテーマを決めて、それをやる」ということで、お子様に付き合ってはいかがですか。

お子様は親のそういう姿をしっかり見ています。

お子様は「私の勉強に協力してくれてる」と、なんとなくですが、感じています。受験生にとってこういう協力は、ものすごい応援になります。

くどいですが、もう一度書きます。

子供に「勉強しろ!」と言って、自分はゲーム・テレビ・週刊誌・競馬新聞 では、子供は心穏やかに勉強に集中できません。